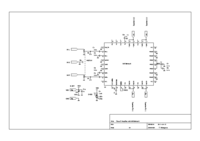

回路図

回路図

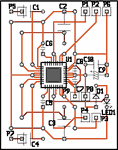

配線図

配線図

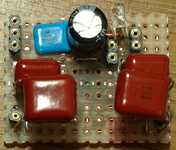

アンプの基板(表)

アンプの基板(表)

音楽を聴くためのアンプとスピーカーが必要になったので製作しました.

アンプには,MAXIMのD級アンプICのMAX98400Aを使いました.このICは6mmx6mmという非常に小さなサイズにも関わらず20W+20Wの大きな出力が得られます.小型のアルミケースに組み込みました.

スピーカーにはコイズミ無線で売っていた70FB02BCという5.5cmのフルレンジスピーカーを使用しました.小型ながら耐入力は10W(最大15W)あります.こちらは密閉型のエンクロージャーに収めました.

前述のとおり,MAXIMのMAX98400Aという20W+20WのD級アンプICを使用しました.電源電圧は8-28Vで,フィルタレスなので非常に少ない外付け部品で動作させることができます.

回路図と配線図,および配線後の基板の写真は下記の通りです.

手持ちの部品の都合で,入力用のカップリングコンデンサ(2.2uF)はデータシートの回路図中の値(1uF)とは異なっています.

シャットダウン端子(SHDN)には2-6Vの電圧を与える必要があるため,白色LEDの順方向電圧(VF)を取り出して使っています.IC内部に4.6Vのレギュレータを内蔵していますがシャットダウン中は停止してしまい,またSHDN端子はプルアップされていないので外部から電圧を与える必要があるので,このようにしました.

ICのゲインは8段階で設定することができますが,この回路では23.3dBを選択しています.

配線に関して,MAX98400Aは0.5mmピッチのTQFNパッケージで端子が側面にのびていないため,基板上にひっくり返して固定し,各端子に銅線をハンダ付けすることにしました.少し手こずりましたが,次のようなコツをつかめばなんとかなりました:

ICの配線には,LEDへ延びている線はφ0.23mmのUEW(ポリウレタン線)で,それ以外は適当なより線をほぐして取り出した銅線を使いました.

入力カップリングコンデンサ以外はチップコンデンサを使用しています.

またケース内に余裕がないため,薄型(0.8mm)のユニバーサル基板を使用しています.

ICのパッドは,データシートでは放熱のためGNDパターンにハンダ付けするよう指示されていますが,今回はひっくり返して空中配線をしたため,パッドにはヒートシンク代わりの銅版をハンダ付けして取り付けました(取り付け後の写真は撮り忘れました).

ケースは,タカチのYM-40という40x30x22mmの非常に小型のものを使用しました.以前アンプを作成した時に使ったYM-50よりもさらに小さいものです.

普段は基板の配線を終えて動作確認を行ってからケースを加工しますが,今回はケースを最初に加工して内部のスペースを確認しながら,現物合わせで部品の間を縫うようにして配線図を作りました.なお,上記の配線後の基板の写真では背の低い方のフィルムコンデンサは基板に直にハンダ付けしていますが,ケースに入れる際にトグルスイッチやボリュームと干渉して入れることができなかったため,ICソケットを使ってコンデンサを後から挿入できるように変更しました.

ケース内が狭いのでリード線のショートに気をつける必要があります(組み立て時に,コンデンサの足とケースのネジが接触して音が鳴らないということがありました).ICに取り付けた放熱板など,危険そうな箇所はカプトンテープで絶縁しています.

完成した写真は下記のとおりです:

スピーカーユニットは,コイズミ無線で売られていた70FB02BCという5.5cmのフルレンジスピーカーを使いました.

設置する場所はあまりスペースが無いので,エンクロージャーはスピーカーが入るぎりぎりの小さなサイズの正方形にしました.密閉型のエンクロージャーです.6mmのMDF板で作り内部にフェルトを貼っています.

まだ使ってみて日が浅いですが満足できるものができました.あまり出力は必要ないので普段は12Vの電源で使用しています.

一つ注意点として,このアンプとスピーカーボックスを使っている時に別のアンプをスピーカーボックスの隣に置くと,そちらのアンプにつないだスピーカーから高い周波数のノイズが若干出ました.少し離すと消えるので,今は離して設置しています.